記事の内容

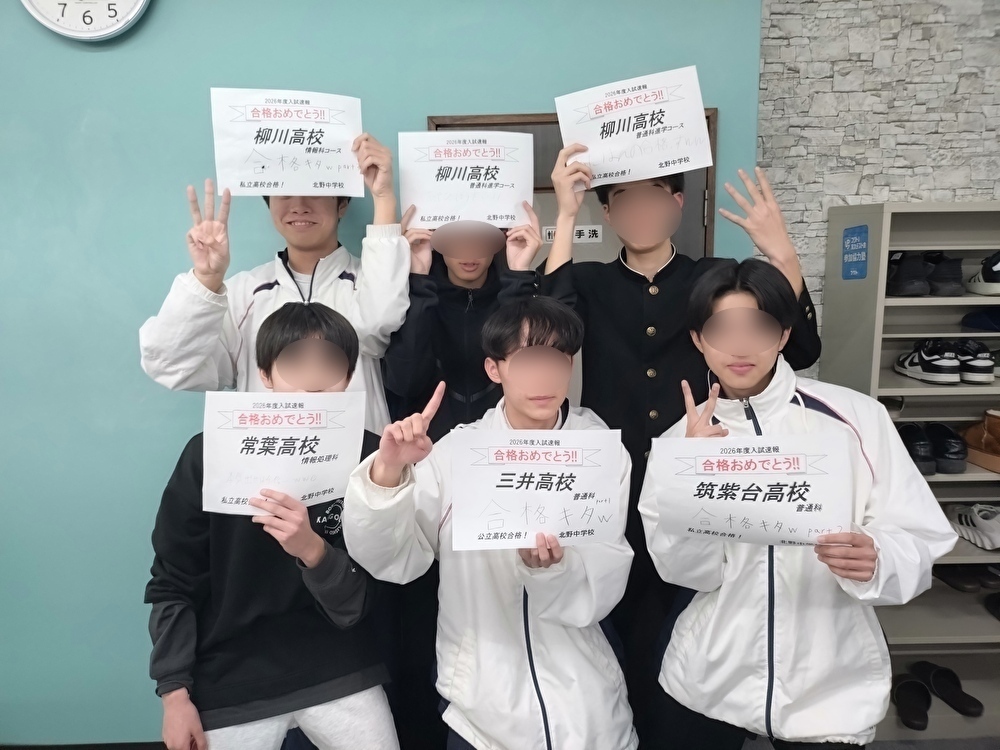

英語講師の教室長から、高校生の皆さんへ

こんにちは。久留米中央教室の教室長・斎藤です。英語の「虎の穴」出身です。

今回は、“英語に強い”学習塾イノセントの久留米中央教室から、英語に強くなりたい高校生の皆さんに、メッセージを送りたいと思います。

(もちろん、高校生でなくとも、超絶英語に強くなりたいという野心をいだいている0才から150才までの皆さんも対象です。)

今から書くことは、暗記のいらない英文法とか、すぐに書ける英作文のような、すてきな夢の世界の話ではありません。

まあ、当たり前のことですが、英文法は理解した上で、鬼のように暗記する必要があるし、英作文は鬼が逆立ちしたって、すぐに書けるようにはなりませんからね。

しかし、何事にも、やり方というものがあります。私たちの先人が築き上げた方法論と言うものが存在します。

今回は、ほんの少し、そういうお話をいたします。それでは、あなたのために、心を込めて書いた文章をお届けいたします。

虎の穴:「厳しい訓練をする場」、「非常に危険な場所」、あるいは「危険を冒さなければ大きな成果が得られないこと」のたとえ

剣術の修行と英文解釈の修練

英文解釈・読解の修練は、剣術の修業に似ているのではないだろうか。私は常々そんなふうに思っています。

いえ、私はなんの剣術も体術も、習得してはいないのですよ。ただ書物によって知るだけなのです。私が歩んできたのは、英語学習の道だけなのです。

とはいえ、剣術の修行であろうと、英文を読む修練であろうと、すなわち、いかなる修練であろうと、その道に秀でた、我々の先人、達人たちの言葉には、共通するものがあるような気がするのです。

私は、その先人たちから学んだことを、これから英語を学ぶみなさんに、お伝えしていきたいと思っているのです。

英語学習にも流派があっていい

あるいはまた、こんなふうにも思います。

私の歩く道においてもまた、師を持つならば、英文の読み方ひとつにも、きっと流派があるのではないか。

比喩的に言えば、おのれの技量とその出所を隠すことなく剣を構えた時に、彼または彼女の流派が知れるように、英文に向かう時の構えや足運びで、その流派が知れるのではないでしょうか。

そのようなことを考える私は、師の太刀さばき、歩の進め方を、今も追っています。親のあとを追う幼子のように、今も追っています。

そうであるならば、私の教え子たちは、私のあとを追うことにより、私の師のあとを追っていることになります。

彼らの剣筋が私のそれに重なる時、私の師の教えが次代に継がれることになるのでしょう。

英文を読むときの頭の働かせ方に慣れる

「左」から「右」へ読んでいく

「過ぎ去った左」も、「到来した右」によって変化する。

そんな言葉を目にしました。英文を読む際の頭の働かせ方が、一つの詩になっている。至言であると思います。

予想 → 確認 → 修正

以下は『英文解釈教室』(伊藤和夫著)に従って記述したものです。

やさしい英文を用いて、基本的でありながらも、非常に重要なことが語られています。今は、この雰囲気にふれていただくだけで、大変結構なことだと思います。

To 不定詞…..V の形をした文の読み方

〈例文〉

(a) To master English is not easy.

(b) To master English you must work hard.

↓

(a) 英語をマスターすることは容易ではない

→ to 不定詞

= 名詞的用法

= 文の主語(S)

(b) 英語をマスターするためには、一生けんめい勉強しなければならない

→ to 不定詞

= 副詞的用法

= 修飾語(M)

↓

では,To master English が主語になるかどうかの識別の目印は何か?

↓

(a) (b)は、文頭から読むと、To master English までが全く同じ

↓

To master English が終わったとき、その後続部分が、以下のいずれになるかにより識別する

(a) のタイプ

To master English V

= 名詞的用法

(b) のタイプ

To master English S + V

= 副詞的用法

↓

to 不定詞 にはじまる文の読み方

to 不定詞 が主語か、副詞的用法かについて予想を立てる

(予想)

123↓

to 不定詞 に続く部分が予想通りであればそのまま進む

(確認)

123↓

予想外の形が出てくれば、前にもどって解釈を変える

(修正)

以上の考え方を、ほかの英文の読み方にもあてはまるように、骨格だけのシンプルな表現にすると、次のようになります。

英文を読むときの、頭の働かせ方

➊予想 → ➋確認 → ➌修正

英文の読み方を学ぶということは、英文を読むときの、こういう頭の働かせ方に、自分を慣らしていく、ということであると思います。

つまり、日本語とは違う言語の体系に、自己を慣らしていく、ということなのですね。

言語はもともと自然界の事物とは違って、単語の意味から語法のはしばしにいたるまで、長い時間をかけて成立した社会的な約束の集積であるが、これらの約束は雑然たる集合ではなく、基本的な約束と派生的な約束、必然的な約束と偶然的な約束が集まって一つの有機体を構成している。

言語が使えるとはこの有機体系が自己の血肉となっていることであり、英語の学習とは英語の約束の体系に自己を慣らすことである。

『英文解釈教室』(伊藤和夫著)はしがき より引用

「言葉」という名前の乗り物

言うまでもなく、英語は言葉です。

そして言葉は、人の思考や感情が乗った「乗り物」(vehicle)です。

乗り物だから、たとえば、その「速度」とか「実用性」などの観点から、乗り物の「運転」に点数を付けることはできるかもしれません。

でも、乗り物の「運転」に点数を付けても、そこに「乗っているもの」を評価したことにはならないと思うのです。

たとえば、シェイクスピアや、W.ブレイクや、A.C.スウィンバーンの使った「乗り物」や、その「運転」も好ましいですが、それよりも、そこに「乗っているもの」に、私は触れたいと思います。

「どぉも、シェイクスピアです。僕の作品中にクジラ構文が使われてるの気づいた?」

そこに「乗っているもの」と、いま私は書きました。それは手で触れることができないものですが、不思議な音や、映像や、香りまでも連れてきたりします。

たとえば、萩原朔太郎の詩を読むときと同じように。

「What’ up? 朔太郎です。健康にいいこと、やってる?」

なんてことを私は、職場である、塾の帰り道に、考えたりします。英文を読むということは、そこに書かれたものの字義を、機械的に読み取っているのではない、と思います。

英文を読むということは、和文を読むということと、本質は同じであるはずです。

すなわち、私たちは英文を読んでいるとき、他者の、かたちになった「思想」や「思考」や「感情」などに、ふれているのです。

そう、私は思っているのですよ。

古人が心血を注いで書いた文には、それが和文であれ、英文であれ、何世紀も過ぎた今日でも、あたたかい血が通っているのです。

まずは「読む」ことに力を入れます

英語を、不自由なく「読むこと」「書くこと」「話すこと」「聞くこと」、それらは、すべて大切ですね。

でも、たとえば英語を「話す」にしても、「書く」にしても、「話す」「書く」という行為自体ではなく、「何」を英語で話すか、書くか、という「内容」自体が、とても大事な気がします。

それと同時に、英語を「話す」にしても、「書く」にしても、まずは、英語を「読む」ことが大切だと私は考えています。

確かに、英語が母国語であったり、家庭で英語話者と暮らしているのであれば、まずは「耳」から英語を覚えるでしょう。聞いた音をまねながら、口に出して慣れていくでしょう。すなわち、無数の反復がそこで行われるはずです。

でも、今の時代であっても、通常日本では英語を使わなくても、特に不自由なく生活ができるため、日常的に英語を多用することは、あまり無いと思います。

そういうわけで、一部の例外的な場合を除き、家庭や学校や職場で、日本人が日常的に英語に触れながら、日々を過ごすことは、まれではないでしょうか。

ということは、通常は、受動的に「耳」から入ってくる「英語の量」が、絶対的に、圧倒的に、少ないと言えます。そうです。聞いて覚える機会も、反復しながら覚える機会も、きわめて少ないのです。

そこで私は以下のように考えています。

たとえば、日本で暮らし、日本語で生活する高校生諸君のように、非常に限られた時間の中で、日常生活に使用しない「外国語」の学習をする場合は、まず、能動的に「読む」ことが、とても大切であろう、と。

さきほど私は、こう言いました。

英語を「話す」にしても、「書く」にしても、その行為自体ではなく、「何」を英語で話すか、書くか、という「内容」自体が、とても大事であると。

あなたらしさを表現する、話すべき何か(その際に使用する英語の表現)や、書くべき何か(その際に使用する英語の表現)は、その「英語の表現」を正確に「読む」ことによって、獲得されるのではないでしょうか。

自分が運用すべき、内容の濃い、大切な「英語の表現」を、「読んで」知っておかなければ、もちろん、他者の内容の濃い、大切な話を「聞く」こともできません。

もし、あなたの過ごす環境の中では、英語が自然に「耳」から入ってこないのであれば(それが通常ですが)、覚悟を決めて、英語を強制的に「目」に入れるのです。

そう、「読む」のです。まず、読んで覚える。そして、「書く」「聞く」、必要に応じて「話す」練習をする。

読むこと以外の、他の3技能も、もちろん大切ですからね。

今回は、基本的に高校生のみなさんを対象にして書いています。したがって、まずは大学受験を念頭においた、英語学習の一助になることを目標にしています。

そのような理由で、まずは、英文を「読む」ことに徹底的にこだわっていきたいと考えています。

あなたを歓迎いたします

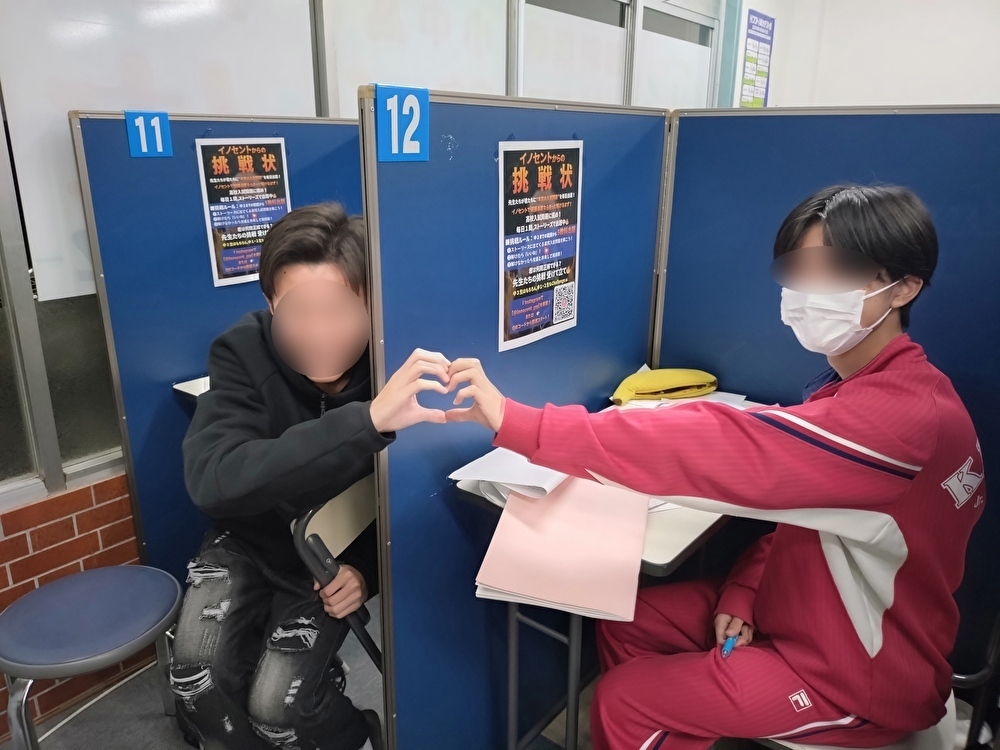

パソコンの画面に向かい、キーボードをたたくときは(今もそうですが)、現在教室で教えている塾生の皆さんや、卒塾していった元塾生の皆さんのことが頭に浮かびます。

親愛なる、教え子の皆さんたち。

私と教室内で、貴重な時間を共有してくれる、あるいは、共有してくれた、大切な方々。

そしてまた、ふと顔をあげて思うと、きっとこのPCの画面の向こうには今、私がお会いしたことのない、英語学習者の「あなた」がいらっしゃいますね。

「あなた」がもし、私がこの場所で伝えようとすることに、耳を傾けてくださるのであれば、「あなた」もまた、塾生の皆さんと同じく、私の大切な存在となります。

そのような「あなた」を、親愛なる読者のあなた、と呼ばせていただきます。

そして、親愛なる読者のあなたが、この学習塾イノセント久留米中央教室の門を叩いてくれることを、私は心から望んでおります。

最後に、先人の言葉をもう一つだけここに置いて、今回は終わりにいたします。山奥で人知れず腕を磨きあげた、恐るべき「暗殺剣」の使い手のような先人の言葉です。

英語の学習を進めるに当たってまず何よりも第一にはっきりさせて置かねばならないことは、「何の為に英語を学ぶのか?」という問いとその解答とであろう。答えの出し方に依っては日々の学習の方法と態度に雲泥の差がでて来るからである。

『思考訓練の場としての英文解釈 (1)』(多田正行著)序 より引用

教室でお会いしましょう

教室でお会いしましょう

無料体験

お問い合わせはこちら

0942-36‐7334

福岡県久留米市中央町29-19

コンフォート篠原202

学習塾イノセント 久留米中央教室

(駐車場は1階・教室真下です)